1961年,10岁的曾叔和7岁的张叔分别从万隆和雅加达坐上同一艘船,穿过赤道,回归中国,安居厦门竹坝,60年的岁月里,他们见证了竹坝的点点滴滴。

起初的竹坝生活并不容易,种植业农业是他们的生产力,直到1987年改革开放了,曾叔一人去往香港打工。学过北京烤鸭,也在码头工作过,积累了人生第一桶金归来,日子才好起来了一些。

曾叔的太太莉珍阿姨则是越南归侨,她的热情好客在和我们的聊天中体现得淋漓尽致。阿姨的口音中还带着些“广东味”,一问才知,阿姨原是广东籍,在20多岁时才归国来到竹坝。

早些年,曾叔和张叔是原工会歌舞团的一份子,能歌善舞的他们在工作之余,用自己的爱好表达着他们生活的热情。

叔叔们说,电子鼓、贝斯、电子琴等都是在2011年退休后才陆续购入并开始自学的,因为喜欢,又觉得有趣,这已经是换的第二台电子琴了。

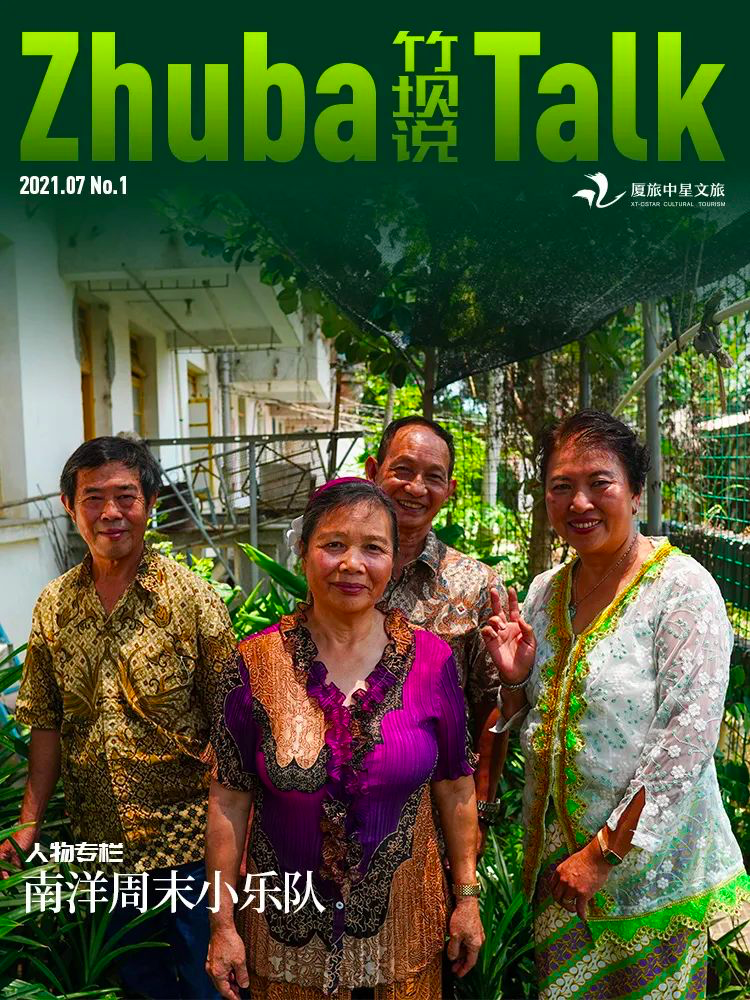

退休的同年,莉珍阿姨、曾叔、张叔和蕰真阿姨共同组成了一支周末小乐队。

在这个小乐队里有个我们陌生的乐器,众多的民族乐器里也鲜少见到它的身影,莉珍阿姨演奏的正是具有浓厚南洋风情的乐器叫做“昂格隆”。

* 联合国教科文组织将其列为世界非物质文化遗产,是印尼的国宝级乐器。这种乐器被印尼人视为民族团结的象征,在印尼,最有特色的器乐就是昂格隆。

眼前的这架昂格隆是2011年曾叔托人从印尼带回的,莉珍阿姨演奏于我们听时,我们皆惊叹于它的魅力,清脆而灵动的声音,音符跃然而生,高低错落排序的竹筒构成,通过手的轻轻晃动,便能奏出妙乐。

为了更好的展现南洋音乐魅力,曾叔在小楼内的老房子里布置了一个小工作室,用于平常乐队的排练。“麻雀虽小,但五脏俱全”,屋子虽小,余音绕梁。墙上挂着的点点氛围灯带,也是叔叔对这个工作室热爱的体现。

别有韵味的南洋乐器和传统服饰成为了乐队的无形广告,叔叔介绍说,现在每周末都会在竹坝周边的景点场地演出,给来到竹坝的客人们带去华侨韵味,人们在音乐的感染下也会跟着踏着节奏而舞动。

经历过饥荒,见证着竹坝农场的发展和变化,看过世界各地的风景名胜后,四位年过花甲的叔叔阿姨们,选择了一种最没有负担也最惬意的退休生活。

户外是熟悉的高耸的热带植物,院内有香茅、斑斓叶等东南亚香料,工作室里有昂格隆、电子鼓、非洲鼓、电子琴、贝斯等传统或现代的乐器,而随处,都有满满东南亚韵味的歌谣,随时唤起属于他们华侨初归期时的回忆。